|

Dos semanas

antes de fallecer, Oliver Sacks dejó preparado para su publicación

este volumen, que reúne diez textos de temáticas diversas unidos en

torno de una pregunta central cuya respuesta persiguió el autor a lo

largo de toda su obra: qué es lo que nos configura como humanos. El

libro es una perfecta muestra de las virtudes de Sacks como

ensayista: sus profundos conocimientos e innovadoras ideas en el

campo de la neurología; la erudición nunca pedante que le permitía

conectar ese saber con otras ciencias y con la cultura para ir más

allá de la especialización; su enorme capacidad como divulgador y su

seductora manera de explicar temas complejos con pasión de narrador,

y, sobre todo, su curiosidad y sabiduría humanística casi infinitas

(Ed. Anagrama)

|

https://elpais.com/elpais/2019/01/15/ciencia/1547567881_534277.html

Se me olvidó que lo inventé

Cuando un relato o recuerdo se construye no existe

forma de distinguir lo verdadero de lo falso. El neurólogo Oliver Sacks

escribe sobre la falibilidad de la memoria en un libro póstumo de ensayos.

Oliver Sacks

16 ENE 2019

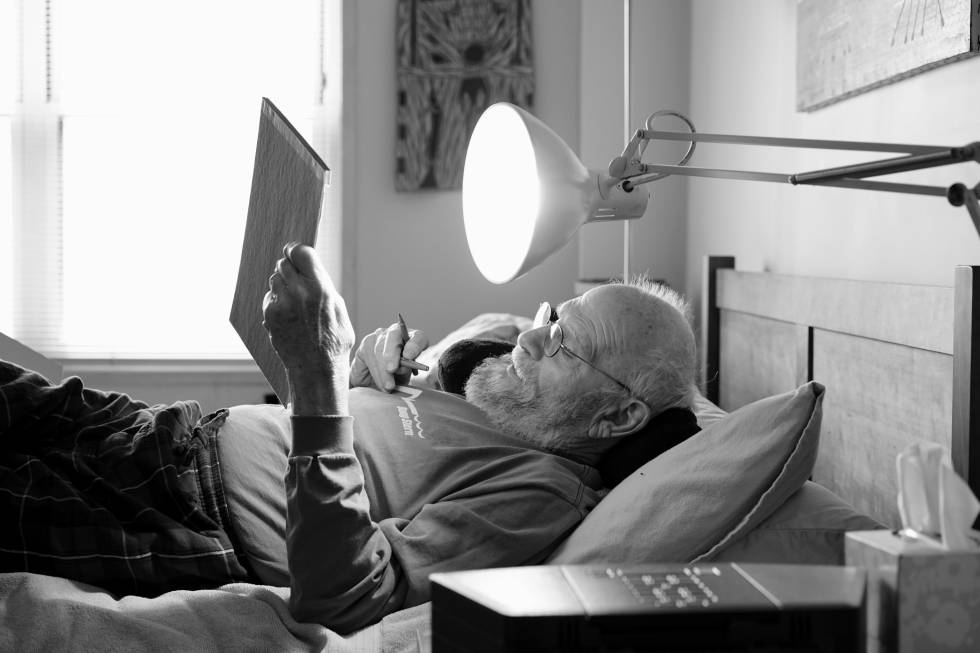

El neurólogo y escritor Oliver Sacks. BILL HAYES

Se presta demasiada atención a los así llamados

recuerdos recuperados, recuerdos

de experiencias tan traumáticas que se reprimen de manera defensiva y

que luego, con la terapia, se liberan de la represión. Encontramos formas

especialmente tenebrosas y fantásticas que incluyen descripciones de

rituales satánicos acompañados a menudo de prácticas sexuales coercitivas. Dichas

acusaciones han arruinado vidas y familias. Pero se ha demostrado que

esas descripciones, al menos en algunos casos, son insinuadas o implantadas

por otros. Esta frecuente combinación de un testigo influenciable (a

menudo un niño) y una figura autoritaria (quizá un terapeuta, un

maestro, un asistente social o un investigador) puede ser especialmente

poderosa.

Desde la Inquisición y los juicios contra las brujas

de Salem, pasando por los juicios soviéticos de la década de 1930 y

Abu Ghraib, se han utilizado variedades de “interrogatorio extremo”, o tortura

física y mental sin disimulo para obtener “confesiones” religiosas o

políticas. Aunque estos interrogatorios en principio se conciban para

obtener información, sus intenciones más profundas podrían ser lavar el

cerebro, provocar un auténtico cambio de opinión, para llenarlo con

recuerdos implantados autoinculpatorios, algo en lo que podrían dar muy

buenos resultados. (En este sentido, no hay parábola más relevante que 1984,

de Orwell, donde al final Winston, sometido a una presión insoportable,

acaba cediendo, traiciona a Julia, se traiciona a sí mismo y a sus ideales,

traiciona sus recuerdos y su criterio y acaba adorando al Gran Hermano).

Pero a lo mejor no hace falta una sugestión enorme o

coercitiva para influir en los recuerdos de una persona. Todos sabemos que el

testimonio de los testigos está sometido a la sugestión y al error, a

menudo con funestos resultados para las personas que han sido erróneamente

acusadas. Con las pruebas de ADN, ahora es posible obtener en muchos casos

una corroboración o refutación objetiva de dichos testimonios, y [el

investigador] Schacter ha observado que “un análisis reciente de 40

casos en los que la prueba de ADN estableció la inocencia de individuos

injustamente encarcelados reveló que en 36 de ellos (el 90%) los testigos se

habían equivocado al identificarlos”.

Si las últimas décadas han sido testigos de un surgir

o un resurgir de la memoria ambigua y los síndromes de identidad, también

han conducido a una importante investigación —forense, teórica y

experimental— sobre la maleabilidad de la memoria. Elizabeth

Loftus, psicóloga investigadora de la memoria, ha documentado los

inquietantes éxitos obtenidos a la hora de implantar falsos recuerdos

simplemente sugiriéndole a un sujeto que ha vivido un suceso ficticio. Tales

pseudosucesos, inventados por los psicólogos, pueden variar desde incidentes

cómicos a otros levemente perturbadores (por ejemplo, que de niño te

hubieras perdido en un centro comercial), y otros aún más graves (que uno

hubiera sido víctima de un ataque animal o de una agresión por parte de otro

niño). Tras el escepticismo inicial (“nunca me he perdido en un centro

comercial”) y una posterior vacilación, el sujeto puede acabar sintiendo una

convicción tan profunda que seguirá insistiendo en la verdad del recuerdo

implantado incluso después de que el experimentador confiese que, para

empezar, no ocurrió nunca.

Lo que está claro en todos estos casos —ya seanabusos

infantiles reales o imaginarios, recuerdos auténticos o implantados

experimentalmente, testigos manipulados y prisioneros a los que se ha lavado

el cerebro, el plagio inconsciente y los falsos recuerdos que todos hemos

atribuido erróneamente o hemos confundido su origen— es que, en ausencia de

cualquier confirmación exterior, no existe una manera fácil de distinguir un

recuerdo o una inspiración auténticos, sentidos como tales, de los que se

toman prestados o se sugieren, entre lo que Donald Spence denomina la

“verdad histórica” y la “verdad narrativa”.

No existe mecanismo en la mente ni en el cerebro

que asegure la verdad, o al menos, el carácter verídico de los recuerdos

Aun cuando se descubra el mecanismo subyacente de un

falso recuerdo, puede que tal cosa no altere la sensación de una experiencia

o “realidad” vivida que poseen tales recuerdos. Y no solo eso, sino que

quizá las evidentes contradicciones o absurdos de ciertos recuerdos tampoco

alteren nuestra convicción o creencia. Cuando la gente que afirma haber sido

abducida por los alienígenas relata sus experiencias, no miente en la mayor

parte de lo que dice, y tampoco son conscientes de haber inventado una

historia, sino que realmente creen que ocurrió.

En cuanto este relato o recuerdo se construye, acompañado de una viva

imaginería sensorial y fuertes emociones, no existe una manera psicológica

interior de distinguir lo verdadero de lo falso, ni tampoco una manera

neurológica exterior. El correlato psicológico de dichos recuerdos se puede

examinar utilizando la producción de imágenes cerebrales funcionales, y

estas imágenes nos muestran que los vivos recuerdos producen una activación

cerebral general en la que participan áreas sensoriales, emocionales

(límbicas) y ejecutivas (lóbulo frontal): un patrón que es prácticamente

idéntico si el “recuerdo” se basa en la experiencia o no.

Al parecer, no existe ningún mecanismo en la mente ni

en el cerebro que asegure la verdad, o al menos el carácter verídico, de

nuestros recuerdos. No poseemos ningún acceso directo a la verdad histórica,

y lo que nos parece cierto o afirmamos que lo es se basa tanto en nuestra

imaginación como en nuestros sentidos. No existe manera alguna de transmitir

o grabar en nuestro cerebro los sucesos del mundo; se

experimentan y se construyen de una manera enormemente subjetivaque,

para empezar, es diferente en cada individuo, y cada vez que se evoca un

hecho se reinterpreta o se reexperimenta de manera diferente. Nuestra única

verdad es la verdad narrativa, las historias que nos contamos unos a otros y

a nosotros mismos: las historias que continuamente recategorizamos y

refinamos. Dicha subjetividad se incorpora a la mismísima naturaleza de la

memoria y es consecuencia del fundamento y mecanismos de nuestro cerebro. Lo

asombroso es que las aberraciones exageradas son relativamente escasas, y en

su mayor parte nuestros recuerdos son sólidos y fiables.

Nosotros, en cuanto seres humanos, acabamos teniendo

recuerdos falibles, frágiles e imperfectos, pero también poseen una gran

flexibilidad y creatividad. La confusión sobre sus orígenes o la

indiferencia hacia estos pueden resultar una fuerza paradójica: si

pudiéramos identificar el origen de todo nuestro conocimiento, acabaríamos

saturados de información a menudo irrelevante. La indiferencia hacia las

fuentes nos permite asimilar lo que leemos, lo que nos cuentan, lo que los

demás dicen y piensan, lo que escriben y pintan, con la misma riqueza e

intensidad que si fueran experiencias primarias. Nos permite ver y oír con

los ojos y oídos de los demás, entrar en mentes ajenas para asimilar el

arte, la ciencia y la religión de toda la cultura, entrar y contribuir a la

mente común, a la riqueza general del conocimiento. La

memoria no surge solo de la experiencia, sino del intercambio de muchas

mentes.

Oliver Sacks (1933-2015) fue neurólogo y escritor. Este texto forma

parte de la colección ‘El río de la conciencia’ que publica Anagrama el 16

de enero 2019. Traducción de Damià Alou.

|