24/11/2015

A veces

la consciencia puede materializarse en algo tan vulgar como

un rodapié.

Martin Pistorius recuerda haberse fijado en uno cuando

empezaba a convertirse en un niño fantasma. “Lo miraba, y me

sentía muy confundido y desconcertado por la visión”,

explica. “No sabía lo que era, pero sentía que debía

saberlo”.

Un

rodapié. Un insecto. Gente que lo coge en brazos y lo lleva

de la silla a la cama, y de la cama a la silla. Sus propios

pies, que le parecía como si fueran los de otro. “Es la

sensación más extraña”, asegura.

Su

regreso fue lento. Sucumbió a los 12 años. Empezó a

despertarse hacia los 16 y a los 19 ya era perfectamente

consciente de todo. “Mi mente empezó gradualmente a volver a

tejerse a sí misma, a ensamblarse poco a poco”. Después de

casi cuatro años en estado vegetativo, poco a poco Martin

Pistorius volvía a la vida. El problema es que solo él lo

sabía. “Podía ver, oír y comprenderlo todo, pero nadie se

daba cuenta”, explica. “Era completamente incapaz de

comunicarme y todo el mundo creía que tenía la inteligencia

de un bebé de tres meses, así que nadie sabía que estaba

ahí”.

Durante

más de seis años, Martin Pistorius (Johanesburgo, 1975) fue

el hombre que no estaba ahí. Víctima de lo que se conoce

como

síndrome de enclaustramiento, escuchó confidencias.

Conoció cómo se comportan las personas cuando están, o creen

estar, solas. Se aburrió más allá del límite de lo

soportable. Aprendió a medir el tiempo por el movimiento de

una sombra en un suelo de madera. Odió con todas sus

fuerzas, de tanto verlo, al dinosaurio Barney de la

televisión. Deseó morir. Escuchó a su propia madre decir que

ojalá estuviera muerto. Sufrió al ver cómo su familia se

desmoronaba por su culpa. Fue sometido a abusos por algunos

de sus cuidadores de un centro de día. Fue testigo invisible

de las mayores miserias del ser humano, también de algunas

de sus grandezas. Y vivió para contarlo.

Martin Pistorius

saluda desde su silla de ruedas en un restaurante de Harlow,

una ciudad dormitorio al norte de Londres donde compartirá

un día con El País Semanal. Hace seis años que

abandonó su Sudáfrica natal para instalarse en este rincón

de Inglaterra con su mujer.

Su recuperación es

asombrosa. Ha recobrado el control de sus manos y de la

parte superior de su cuerpo. Se mueve autónomamente en una

silla de ruedas y hasta se acaba de sacar el carné de

conducir. Sigue sin poder hablar, pero se comunica, según el

caso, con un teclado provisto de una pequeña pantalla o con

un Mac portátil con un programa sintetizador de voz. Teclea

y, cuando termina, una voz robótica lee lo que ha escrito.

Las conversaciones con él son pausadas, pero tan ricas en

matices como uno quiera.

Se licenció en

Informática en la universidad y trabaja como desarrollador

de páginas webs. Le encanta la tecnología, explica,

“especialmente la que se utiliza para mejorar las vidas de

otros”.

En 2011 Martin Pistorius contó su experiencia en un libro,

que se ha convertido en un best seller internacional y se ha

traducido a 25 idiomas. Cuando era invisible

(Indicios), que se publica ahora en España, es el relato del

regreso a la vida de un chico. De un caso que desafía los

límites de la medicina. Y de un hombre que desafía cada día

sus propios límites. “Cuando el libro salió me sentía como

si me hubiera dejado el diario en el autobús”, recuerda. “Me

preocupaba qué pensaría la gente al leerlo. Pero ha sido

fantástico, estoy muy orgulloso de que haya gustado tanto”.

Atrapado en su cuerpo en estado vegetativo, se convirtió

en una especie de cámara oculta. “Veía un lado de la gente

que nadie tiene oportunidad de ver”

Todo empezó un día de

enero de 1988, cuando Martin Pistorius, un niño sudafricano

de 12 años, regresó a casa del colegio quejándose de un

dolor en la garganta. Nunca volvería a clase. Su salud

empezó a empeorar a un ritmo implacable. Dejó de comer.

Comenzó a dormir cada vez más. La memoria empezó a fallarle.

Poco a poco olvidaba quién era y dónde estaba. Su cuerpo y

su mente se debilitaban irremediablemente sin que los

médicos fueran capaces de averiguar qué es lo que le estaba

ocurriendo.

“¿Cuándo a casa?”, le

preguntó a su madre un año después de aquel primer dolor de

garganta. Fueron las últimas palabras que ha pronunciado

Martin Pistorius. Se quedó mudo e inmóvil. Creyeron que

tenía meningitis criptocócica, pero nunca hubo un

diagnóstico definitivo. A sus padres solo pudieron decirles

que una enfermedad neurológica degenerativa había dejado a

su hijo con la mente de un bebé y que le quedaban menos de

dos años de vida.

Martin pasó los

siguientes años al cuidado de sus padres y de diferentes

centros. “Durante los primeros cuatro años era completamente

inconsciente de lo que me rodeaba”, explica. “Y después mi

mente empezó a despertar. Mis recuerdos de ese periodo son

borrosos porque mi consciencia volvió gradualmente”.

Su mente volvía pero

su cuerpo se había quedado atrás. “Me sentía extrañamente

desconectado de mi cuerpo”, recuerda. “A veces sentía que

estaba haciendo movimientos enormes, pero me daba cuenta de

que eran imperceptibles. Cuando ya era completamente

consciente, podía ver, oír y comprender todo, pero nadie se

daba cuenta. Yo era incapaz de comunicarme y todos creían

que tenía la inteligencia de un bebé de tres meses, nadie

sabía que yo estaba allí”.

Pasó unos seis años

así. Aparcado en casa o en centros sanitarios sin que nadie

supiera que estaba ahí. “Me dejaba llevar literalmente por

la imaginación”, explica. “Imaginaba todo tipo de cosas. Que

era muy pequeño, me metía en una nave espacial y empezaba a

viajar. Que mi silla de ruedas se convertía en un vehículo

volador en plan

James Bond, con cohetes y misiles. O que jugaba al

críquet. Pasé mucho tiempo fantaseando con que practicaba

este deporte. Me fijaba en cómo se movían las cosas, la luz

del día, los insectos. Y mantenía conversaciones imaginarias

con gente. Si le soy sincero, todavía me sorprendo a mí

mismo haciéndolo”.

Atrapado en su cuerpo,

se convirtió también en una especie de cámara oculta. “Veía

un lado de la gente que nadie tiene la oportunidad de ver”,

explica. “Fui testigo de cómo la gente miente y retuerce la

realidad para que se ajuste a sus necesidades o para

compensar sus inseguridades. Les veía hurgarse en la nariz,

tirarse pedos, bailar enloquecidamente o cantar desafinando

ante el espejo. Creo que lo más importante que aprendí es

que todo el mundo tiene una historia, con sus desafíos, sus

inseguridades y sus fortalezas. De muchas maneras, todos

somos iguales, y comprender eso es una de las cosas que me

han hecho ser más compasivo”.

Al despertar, Martin

también se dio cuenta del impacto que su enfermedad había

causado en su familia. “Fue muy difícil”, recuerda. “Toda mi

familia resultó profundamente afectada. Mis padres fueron

arrastrados por mi enfermedad, y mi hermano y mi hermana no

solo perdieron a su hermano mayor, sino que quizá no

recibieron la atención que necesitaban y merecían. Mi padre

fue una torre de fuerza durante todo el proceso. De hecho,

si no fuera por él, hoy yo no estaría donde estoy. Sus

cuidados y el hecho de que nunca se diera por vencido fueron

un consuelo para mí. Pero me resultaba muy duro, a la vez,

porque sabía el dolor y la angustia que le provocaba mi

condición. A menudo, toda esta situación me amargaba y me

sentía culpable, aunque sabía que no era mi culpa. Es

increíblemente duro no poder conectar con alguien ni

consolarlo. O darle las gracias, decirle que le quieres o

que lo está haciendo muy bien”.

El contacto con la naturaleza es una de sus grandes

pasiones. /

Pedro Álvarez

Su madre

lo llevó peor. La falta de esperanza pudo con ella y, en

algún momento, se derrumbó. Uno de los peores recuerdos de

Martin es cuando, atrapado en su cuerpo inmóvil, le oyó

decir que ojalá estuviera muerto. “Me sorprendió, me

entristeció, me molestó, pero comprendía de dónde venía

eso”, explica Martin. “A toda mi familia le afectó

profundamente lo que me había ocurrido, pero mi madre

realmente sufrió mucho hasta llegar a aceptarlo. Para ella,

era como si su hijo hubiera muerto a los 12 años. Pero no

estoy enfadado o resentido. De hecho, siento un profundo

amor por ella, fueron tiempos muy complicados para una

madre”.

Más

difícil le resulta comprender y perdonar los abusos

–físicos, verbales y hasta sexuales– a que fue sometido por

algunos de los cuidadores de uno de los centros donde

consumía su vida inmóvil. “El abuso es una bestia extraña

que tiene la habilidad de penetrar profundamente en tu ser”,

explica. “Primero viene la sorpresa y la incredulidad. ¿Me

está pasando esto realmente? Después, cuando te das cuenta

de que sí te está pasando, llega el dolor, la tristeza y la

furia. Partes de ti quieren llorar y otras partes quieren

pelear. Cuando termina, hay un momento de quietud, como si

acabaras de salir de una tormenta. Pero no dura mucho, y

enseguida vienen los pensamientos y las emociones. ¿Qué es

lo que he hecho mal? ¿Me lo merecía? Al mismo tiempo el

miedo se empieza a apoderar de ti. Ya no te sientes seguro.

¿Cuándo volverá a suceder? Y terminas con una sensación de

que nunca volverás a ser el mismo, que eso quedará para

siempre grabado en tu alma”.

Los días se sucedían

monótonamente. Martin era incapaz de mostrar al mundo que

estaba allí. Pero nunca se dio por vencido. “Soy una persona

obstinada y optimista por naturaleza”, explica. “Hubo

tiempos oscuros en los que perdí la esperanza, pero entonces

siempre sucedía algo. Algo dentro de mí que me empujaba a

seguir o alguien de fuera que me venía a visitar al

hospital. Algo tan simple como eso significaba mucho para mí

y me daba esperanza. Igual que cuando un desconocido me

sonreía”.

Fue

precisamente uno de esos desconocidos, una terapeuta llamada

Virna van der Walt, la que vino a rescatarle de la prisión

en que llevaba años convertido su cuerpo. Virna era una

aromaterapeuta dulce, tímida y callada que empezó a trabajar

en uno de los centros donde atendían a Martin. Masajeaba sus

brazos con un aceite de mandarina que aún hoy Martin puede

oler en su memoria. Y un día vio algo en la mirada de Martin

que le hizo sospechar que había más vida de la que se creía

dentro de aquel cuerpo de un chico de 25 años.

“Al principio no sabía

nada de ella, era solo una cuidadora más, como las muchas

que había visto ir y venir a lo largo de los años”,

recuerda. “Pero entonces empecé a darme cuenta de que ella

era diferente. Era especial, y se convirtió en el

catalizador que lo cambió todo. Virna me hablaba como si la

comprendiera, casi esperando una respuesta. Y entonces

empezó a darse cuenta, a través de mis sutiles signos, de

que de hecho entendía lo que me decía. ¡Fue emocionante! Me

dio algo en lo que concentrarme. Ser visto, y que alguien

valide tu existencia, es increíblemente importante. De

alguna manera te hace sentir que importas”.

Una noche Virna vio un

programa en la tele sobre comunicación alternativa y se dio

cuenta de que eso podría ayudar a su paciente. Virna habló

con los padres de Martin y decidieron enviarlo a un centro

especializado en la Universidad de Pretoria para que

encontrara la forma de comunicarse. La madre se agarró al

nuevo hilo de esperanza y no paró hasta que consiguió que su

hijo se expresara.

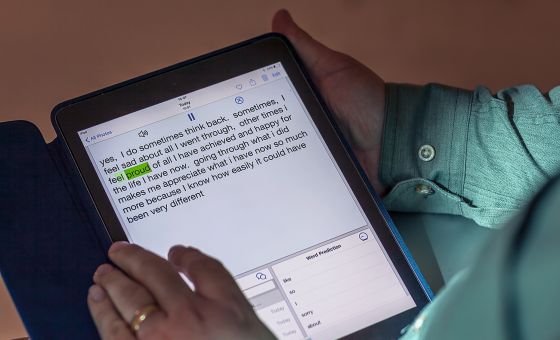

Detalle del programa

informático que Pistorius utiliza para comunicarse

verbalmente. / Pedro

Álvarez

Fijando

la mirada en dibujos demostró que tenía potencial para

comunicarse. Las letras vinieron después. La enfermedad

había vaciado áreas de su memoria que habría que ir llenando

con el tiempo.

“Fue un

proceso largo y muy difícil”, explica Martin. “A veces me

sentía asustado, inseguro, ansioso. Había tantas cosas que

no conocía y que no sabía cómo afrontar… Pero, a la vez, era

divertido y maravilloso. Todo por lo que había pasado me

había hecho madurar, pero de alguna manera seguía siendo un

niño”.

Con el

tiempo Martin fue perfeccionando su capacidad de

comunicación, con ayuda de un ordenador. Cada vez era más

autosuficiente. Y el día de Año Nuevo de 2008 se enamoró.

Su hermana vivía en Inglaterra y llamó por Skype a la

familia. Estaba con dos amigas. “Yo estaba trabajando en mi

ordenador, escuchando la conversación a medias”, recuerda

Martin. “Me di la vuelta y ahí estaba Joanna. Nos pusimos a

hablar, los demás se marcharon y, antes de que nos diéramos

cuenta, las horas habían volado. Tuvimos una conexión

inmediata y creo que los dos supimos que había algo especial

entre nosotros”.

Empezaron una relación

a distancia y, sin siquiera haberse visto en persona, se

declararon su amor. La lista de “limitaciones físicas” que

Martin le envió antes de ir a visitarla a Harlow no asustó a

Joanna.

Su boda en 2009 fue el día más feliz de la

vida de Martin. “Solo el hecho de que estuviera sucediendo

me parecía increíble”, asegura. “Joanna lo es todo para mí.

Me hace querer ser el mejor hombre que pueda ser. La quiero

con todo mi corazón”.

Ahora

viven juntos en Harlow, y planean tener una familia y

mudarse del pequeño apartamento que ocupan ahora. Entre su

trabajo de informático, los compromisos de la promoción del

libro y las conferencias que imparte, Martin tiene una

agenda de lo más ocupada. “Quiero disfrutar de la vida todo

lo que pueda porque siento como si se me hubiera brindado

una segunda oportunidad”, explica.

Martin

espera que su libro se lea como “un canto a la esperanza”.

“Mi deseo es que, después de leerlo, la gente piense sobre

el mundo de una manera un poco diferente”, dice. “Que traten

a todos con cariño, dignidad, compasión y respeto, aunque

piensen que no les entienden. Que se den cuenta de que una

persona puede marcar la diferencia. Y, finalmente, que

disfruten y aprecien más la vida”.

elpaissemanal@elpais.es